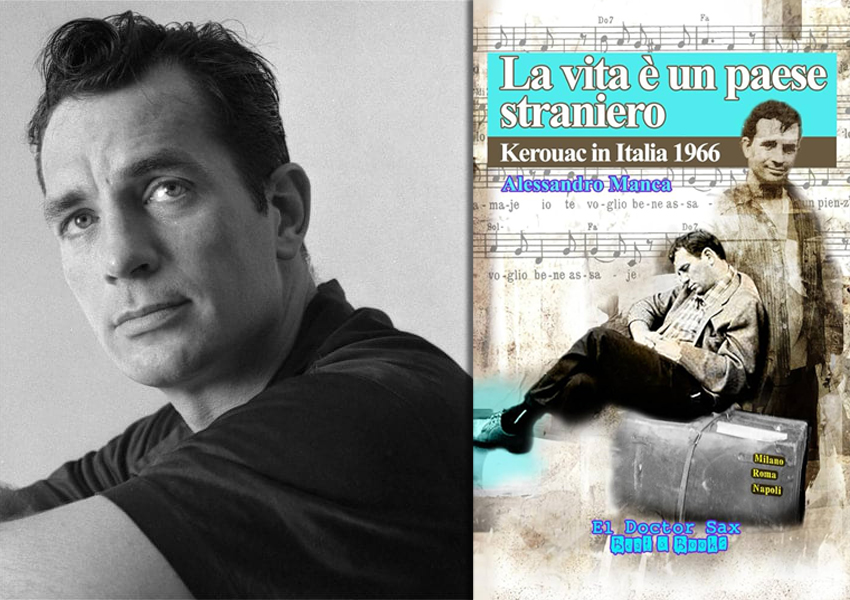

“La vita è un paese straniero: Kerouac in Italia 1966” di Alessandro Manca, El Doctor Sax Edizioni

@ Amedeo Ansaldi, 19 marzo 2024

Il romanziere americano Jack Kerouac, nato il 12 marzo 1922 a Lowell (Massachusetts) da una famiglia operaia cattolica e francofona proveniente dal Quebec (Canada), morì, appena quarantasettenne, a San Petersburg (Florida) il 21 ottobre 1969. Promettente giocatore di football, nel 1939 aveva ottenuto una borsa di studio per meriti sportivi presso la Columbia University di New York, poi revocata per un infortunio che ne comprometteva il prosieguo della carriera. Intriso di spirito patriottico, si arruola nella marina militare, ma ne viene presto congedato per l’incapacità ad adattarsi alla disciplina. Desideroso di servire gli USA in piena Seconda Guerra Mondiale, si imbarca allora su un mercantile che trasporta munizioni nel Regno Unito. Nel ’44 è di nuovo al Greenwich Village (tradizionale punto di ritrovo degli artisti newyorchesi), dove stringe relazioni durature e decisive per la sua formazione: Allen Ginsberg e William S. Burroughs, che con lui saranno figure di riferimento del movimento beat, e Neal Cassady, sul quale sarà modellato il personaggio di Dean Moriarty (“il padre che mai trovammo”), coprotagonista di Sulla strada. Nel ’50 esce il suo primo romanzo, La città e la metropoli, che ottiene un discreto successo di critica. Ma dal ’47 Kerouac aveva già cominciato a vagabondare per gli USA, in autobus e in autostop, alla ricerca di quell’America nascosta, sotterranea, nella quale trascinavano esistenze reiette ma libere tutti coloro che non si adattano, per natura prima ancora che per scelta, all’omologazione generale. Attraversa il continente per intero tre volte, esperienza che costituirà la materia del romanzo a cui la sua fama è principalmente legata, appunto Sulla strada che, scritto di getto in sole tre settimane nell’aprile del 1951 – coerentemente con la sua poetica della spontaneità, di derivazione surrealista – troverà un editore solo sei anni più tardi. “Il mondo descritto nel romanzo è quello dei nuovi bohémiens post-bellici, gli esponenti di quella beat generation che rifiuta di integrarsi nelle grigie folle della società di massa, benestante, consumistica e politicamente conformista, e opta per la disaffiliazione dall’aborrita middle class; per una vita artistica che si organizza in piccoli gruppi underground; per uno stile di vita vagabondo e comunitario, aperto a una sessualità più libera e svincolata dal modello della famiglia atomistica” (Mario Corona).

Attraverso quelle pagine esemplari, “testimonianza del sentimento della vita della generazione americana del secondo dopoguerra” (Jerôme von Gebsattel), Kerouac diventa il primo cantore dei vagabondaggi senza meta lungo le autostrade statunitensi, che pure erano state costruite per tutt’altro scopo: favorire i traffici commerciali alla base di quel consumismo su larga scala contro il quale lo scrittore e i suoi amici girovaghi insorgevano, incarnazione vivente dell’altra faccia dell’America: “Contro questa società dell’opulenza e dell’automatismo, degli elettrodomestici e della massificazione, della politica d’intervento e dei grandi miti dello scientismo, irrompono i beatnik o hipster” (Ferdinando Castelli).

Attraverso quelle pagine esemplari, “testimonianza del sentimento della vita della generazione americana del secondo dopoguerra” (Jerôme von Gebsattel), Kerouac diventa il primo cantore dei vagabondaggi senza meta lungo le autostrade statunitensi, che pure erano state costruite per tutt’altro scopo: favorire i traffici commerciali alla base di quel consumismo su larga scala contro il quale lo scrittore e i suoi amici girovaghi insorgevano, incarnazione vivente dell’altra faccia dell’America: “Contro questa società dell’opulenza e dell’automatismo, degli elettrodomestici e della massificazione, della politica d’intervento e dei grandi miti dello scientismo, irrompono i beatnik o hipster” (Ferdinando Castelli).

Al successo, vasto e inatteso, di Sulla strada seguiranno, con alterna fortuna, altre pubblicazioni: I sotterranei (1958), Il dottor Sax (1959), Maggie Cassidy (1959), Tristessa (1960), ma soprattutto I vagabondi del Dharma (1958) e Big Sur (1962). Postumo uscirà il romanzo sperimentale Visioni di Cody (1972).

Ma, come rileva Mario Corona, mentre la sua fama si andava consolidando in tutto l’Occidente, “gli ultimi anni della sua vita trascorrono in uno stato di perenne ubriachezza e di evidente sfacelo fisico e intellettuale. I tour europei si concludono in fiaschi impietosi. Nel 1969 sopravviene la morte per emorragia interna.”

Nell’arco della sua breve vita, Jack Kerouac fu una sola volta nel nostro Paese, per tre – più probabilmente quattro – giorni (le testimonianze divergono), fra il 28 settembre e il 1° ottobre 1966. Ora, in un bel saggio – completo, lucido, dirimente – intitolato La vita è un paese straniero. Kerouac in Italia 1966, uscito da poco (2023) per i tipi di El Doctor Sax, casa editrice con sede a Valencia, in Spagna, ma che pubblica libri in quattro lingue (spagnolo, italiano, inglese e francese), Alessandro Manca, fra i maggiori studiosi italiani della Beat Generation, ripercorre le tappe di quell’infelice, fallimentare ma anche illuminante giro di conferenze: Milano, Roma e Napoli, un tour durante il quale lo scrittore, gettato letteralmente allo sbaraglio, si trovò ad affrontare, quasi da solo e senza difese, l’arretratezza e il provincialismo di un’intellighenzia e di un pubblico italiani del tutto impreparati a quell’incontro.

In realtà, Kerouac non avrebbe voluto fare il viaggio – non in quei giorni almeno: poco prima della partenza sua madre, che aveva sempre rappresentato il suo approdo sicuro fra un vagabondaggio e l’altro, “la stella fissa del suo intermittente orizzonte domestico” (Marisa Bulgheroni), nonché la persona dalla quale era dipeso economicamente per lunghi periodi della sua vita, era stata colpita da trombosi e le sue condizioni di salute destavano fondate preoccupazioni. Kerouac si indusse a malincuore a partire solo perché i mille dollari che erano stati concordati come compenso gli sarebbero serviti per pagarle le cure. L’occasione era offerta dall’uscita presso Mondadori dell’edizione italiana di Big Sur, cinquecentesimo volume della prestigiosa collana Medusa.

L’incontro con lo scrittore fu per i suoi ospiti italiani traumatico fin dal primo contatto. Già all’arrivo a Linate, palesemente sotto gli effetti dell’alcool e forse di qualche droga, guardato a vista dai poliziotti insospettiti dall’aspetto e dai modi, Kerouac scende dall’aereo barcollando; ha lo sguardo perso, stenta a reggersi in piedi. All’Hotel Cavour di Milano, dove è subito condotto, deve essere sottoposto, contro la sua volontà, a un’iniezione sedativa; semina il caos girando, con pantaloni e mutande calati, per i corridoi gridando (in spagnolo) che vogliono ammazzarlo: “Me mata, me mata!”. Si calma un po’ solo con l’arrivo di Fernanda Pivano, che conosceva già.

I tempi sono stretti, l’appuntamento improcrastinabile, la tabella di marcia serrata. Nell’intervista alla libreria Cavour stipata di fans in “costosi stracci beat”, l’autore è presentato da Luciano Bianciardi, l’autore de La vita agra, e dal freudiano Mario Spinella. Ancora in evidente stato di alterazione, Kerouac balbetta risposte sorprendenti, disarticolate: Lyndon Johnson? Solo un ipocrita. Il Vietnam? Sto con i soldati di ambo le parti. Jackson Pollock? Una volta ci siamo sbronzati insieme. Detesta Dante perché ha relegato all’inferno tutti i suoi amici. Parlando della sua attività letteraria aggiunge: “Il mio mestiere è scrivere, nuotare nel mare della lingua. Non sono abituato a tanta attenzione. In America mi danno del cretino, mi trattano da ‘santo idiota’”…

I tempi sono stretti, l’appuntamento improcrastinabile, la tabella di marcia serrata. Nell’intervista alla libreria Cavour stipata di fans in “costosi stracci beat”, l’autore è presentato da Luciano Bianciardi, l’autore de La vita agra, e dal freudiano Mario Spinella. Ancora in evidente stato di alterazione, Kerouac balbetta risposte sorprendenti, disarticolate: Lyndon Johnson? Solo un ipocrita. Il Vietnam? Sto con i soldati di ambo le parti. Jackson Pollock? Una volta ci siamo sbronzati insieme. Detesta Dante perché ha relegato all’inferno tutti i suoi amici. Parlando della sua attività letteraria aggiunge: “Il mio mestiere è scrivere, nuotare nel mare della lingua. Non sono abituato a tanta attenzione. In America mi danno del cretino, mi trattano da ‘santo idiota’”…

Dopo la presentazione, che ha lasciato non poco delusa e perplessa la platea, si addormenta profondamente ma, poiché deve essere intervistato di lì a poco dalla televisione, per farlo rinvenire devono mettergli la testa sotto il rubinetto dell’acqua fredda. Rispetto all’insulso baraccone montato in suo onore, Kerouac appare come un corpo estraneo. I giovani accorsi ad ascoltare il loro profeta si aspettavano tutt’altro. Marginale per vocazione, lo scrittore lo è anche e soprattutto nel momento in cui è posto a forza al centro dell’attenzione; si guarda intorno stranito, poi, come ridestandosi, sottovoce chiede alla fida Pivano: che ci sto a fare io qui?

Dichiara di essere disgustato dall’imperante moda beat (termine, peraltro, da lui stesso coniato): “Gli sfruttatori sono saltati tutti sul mio treno”. Teme di snaturare un intero movimento costringendolo nei limiti di una definizione: “Che importa il nome?”, era sbottato una volta con un incauto intervistatore francese.

Sicuramente quel giorno Kerouac è esausto e frastornato – per il viaggio, la reiterata assunzione di whisky e birra, il clamore, la calca – e a quel punto vorrebbe soltanto dormire.

I giovani capelloni presenti (di estrazione prevalentemente borghese) e le consorterie letterarie milanesi sono allibiti: Jack Kerouac è riuscito a scandalizzare anche loro; forse non ci voleva neanche tanto…

Ancora peggio le cose andranno a Roma e a Napoli. Le testimonianze relative alle due ultime tappe del tour italiano non sono così numerose e documentate come quelle sul soggiorno nel capoluogo lombardo, ma la puntuale ricostruzione di Alessandro Manca non lascia spazio a dubbi.

Il cantante e compositore Gian Pieretti, che nella capitale si alternerà sul palco con Kerouac cantando in italiano canzoni di Bob Dylan, lo ricorda come persona sostanzialmente umile e gentile, per quanto non nascondesse il suo fastidio e disinteresse per quasi tutto quello che lo circondava.

È apatico e scontroso; molti sono curiosi di vedere se si ripeteranno il disastro e lo scandalo di Milano, ormai divulgato dai quotidiani. In effetti, scolando una birra dopo l’altra, Kerouac rincara addirittura la dose rispetto all’appuntamento meneghino: ostenta atteggiamenti da anarchico individualista, si produce in inopinate tirate antisemite (garantendo che il suo amico ebreo Allen Ginsberg è d’accordo con lui), afferma di vedere molti aspetti positivi nelle neonate associazioni filofasciste, di stare dalla parte degli americani nel Vietnam, di essere un mistico cattolico gesuita, di sostenere l’ex-candidato repubblicano alla presidenza USA Barry Morris Goldwater, di non aver infine mai fatto parte di alcun movimento di protesta: parole che lasciano attonito l’uditorio e suonano da amaro avallo alle critiche di chi parla ormai apertamente, con riferimento alla sua opera, di “involuzione letteraria e politica” (Enzo Golino). Giovanni Russo sarà perentorio: “La decadenza di un mito attivistico e le contraddizioni di una generazione dimostrano la falsità di questa strada e l’incapacità a una ribellione vera e, forse, a una vera arte.”

Dopo la conferenza Kerouac che, secondo alcune pittoresche ma dubbie testimonianze, si aggirerebbe da solo, in condizioni pietose, per le vie della Città Eterna, visiterà, in compagnia di Franco Angeli, alcune gallerie d’arte capitoline. Sicuramente lo scrittore americano ammira diverse chiese barocche e il Caravaggio della Cappella Cerasi. Kerouac e Franco Angeli eseguono anche, presso lo studio di quest’ultimo, un dipinto a quattro mani di soggetto religioso, una Deposizione ovvero Pietà (facilmente rintracciabile nel web; Kerouac era anche valido e apprezzato pittore), “estrema espressione di Art Brut” (Osvaldo Guerrieri): nell’opera dell’autore beat convivevano da sempre due aspetti solo apparentemente inconciliabili: la radicale trasgressione sociale e una potente impronta religiosa. Lo stesso Ginsberg ammetteva che con l’avanzare degli anni sempre più Kerouac “si aggrappò alla Croce”.

La notizia dello scandalo si stava già diffondendo, ed è quanto mai sintomatico rileggere le cronache di quei giorni. Alberto Arbasino, esponente di spicco di quell’intellighenzia radical chic afflitta, allora come oggi, da un inguaribile complesso di superiorità verso chiunque non condivida le sue posizioni, in un infelice articolo su L’espresso parteciperà con ineffabile disinvoltura – e impressionante volgarità – al linciaggio pubblico dello scrittore americano; Manca ne riporta diversi passaggi significativi, che illustrano quale abisso possa scavarsi fra un vero artista (seppure dagli atteggiamenti discutibili) e un presuntuoso, meschino, “insignificante calligrafo” sedicente progressista; fra uno scrittore ‘arrabbiato’ coraggiosamente reprobo che non disdegna di frequentare i bassifondi della società e di mischiarsi coi suoi ‘rifiuti’, e un giornalista arroccato nei suoi circoli à la page politicamente corretti che, incapace di esprimere un sereno giudizio critico sull’opera, concentra i suoi strali sul personaggio, capziosamente frainteso in senso moralistico.

Durante quel suo sfortunato soggiorno italiano Kerouac restò (anche per sua responsabilità, certo) pressoché unanimemente incompreso, e bisogna riconoscere che certe ascendenze letterarie (Knut Hamsun e Louis-Ferdinand Céline, prima ancora che Henry Miller) non potevano non apparire sospette a un pubblico e circoli letterari incapaci di distinguere fra libri e vita, fra arte e politica. Costituiva una circostanza aggravante. Tanto meno poteva essere tenera con Kerouac certa retriva e perbenista stampa di destra, per la quale gli hippies (coi quali peraltro lo scrittore segnalava di aver poco o nulla da vedere) altro non erano che zazzeruti pidocchiosi.

Il 1° ottobre Kerouac è finalmente a Napoli, ultima tappa del suo itinerario italiano.

Presso la neoclassica Villa Pignatelli, concessa per l’occasione, dopo essere stato accusato di essere uno scrittore decadente e dopo che, a precisa domanda, ha ribadito che nel Vietnam (argomento scottante all’epoca) sta “dalla parte del soldato americano”, si scatena il finimondo; parte del pubblico gli dà del buffone e del fascista. Infuria la protesta. Nella confusione che segue, è virtualmente impossibile condurre a termine la conferenza stampa. L’autore di Sulla strada deve essere condotto via a forza, mentre si rammarica incredulo: “Nessuno apprezza la mia spontaneità.”

Si conclude così il suo tormentato viaggio italiano, che tutti avevano immaginato diverso: a riconsiderarlo a distanza di più di mezzo secolo, un’occasione perduta per il nostro Paese – prima ancora che per Kerouac.

Facendo, dove possibile, chiarezza fra testimonianze spesso discrepanti, Alessandro Manca ricostruisce con puntiglio una vicenda se si vuole minore, ma emblematica; fuga equivoci fomentati ad arte dalla stampa scandalistica; vaglia giudizi fra i più disparati separando con lucidità e senza preconcetti il grano dal loglio; ripercorre un episodio della vita culturale italiana lontano nel tempo, meno nei modi. Evita con accortezza di avventurarsi nell’ozioso interrogativo se Kerouac pensasse davvero tutto quello che diceva. Illuminanti possono risultare comunque, a questo proposito, le parole di Ginsberg, quando diceva che in fatto di politica Kerouac “non aveva una posizione precisa, aveva solo reazioni personali”; ed è anche lecito supporre che lo scrittore, condotto all’esasperazione, intendesse con affermazioni provocatorie farla finita con una platea manifestamente ostile e incompetente.

“L’ordine a cui Kerouac si sottrae è quello sociale”, rileva acutamente Paolo Triulzi; ma, almeno nell’occasione, lo fa da sprovveduto, con virginale candore, ritrovandosi indifeso di fronte a un sistema spietato, che stritola chiunque non si pieghi alle sue norme (specie se non scritte); a una società pronta a celebrare i suoi geni a patto di poterli assorbire nelle sue convenzioni, affogare nella sua palude; a una società che non aspetta neanche che un artista sia morto per cercare di imbalsamarlo.

La letteratura era intesa da Kerouac in tutt’altro modo: non come strumento di coesione e consenso sociale, ma piuttosto espressione di un’alterità irriducibile.

Chi andava ad ascoltarlo in fondo si aspettava di trovarsi di fronte Sal Paradise, il protagonista di Sulla strada, e l’immagine che i lettori se ne erano formata a loro esclusiva discrezione. Nel desiderio di appropriarsene, quei giovani cappelloni, magari di ottima estrazione sociale, gli attribuivano, senza il suo assenso, tutte le loro idee sedicenti progressiste: malinteso indigeribile per Kerouac che, sdegnoso di piegarsi a un così comodo equivoco, si affrettava a fugarlo, anche a scapito delle buone maniere, del tutto incurante delle eventuali reazioni.

Kerouac è artista di un’onestà intransigente, aspra, disarmante: non coltiva pubbliche relazioni, non ricerca consensi mondani; non si può non riconoscergli l’indisponibilità a lasciarsi addomesticare. Come sottolinea Manca: “Nulla di ciò che disse e fece ebbe come traguardo il mercato.”

Il saggio riporta altre illuminanti e fondamentali intuizioni, per esempio quelle di Michele Rallo, che fanno giustizia di tanti corrivi pregiudizi e sulle quali vale la pena di riflettere volendosi formare un’idea matura su un fenomeno come quello beat, ancora oggi – oggi più che mai, vorremmo dire – meritevole di essere studiato, recuperato e, al limite, reinterpretato in quanto movimento culturale frastagliato e complesso, umanamente e artisticamente autentico al di là di callide mistificazioni promosse da detrattori non meno che da vessilliferi.

In quei giorni italiani Kerouac era, indubbiamente, l’ombra di sé stesso; le cronache lo descrivono come un “patetico rottame”; sempre ubriaco, vestiva sbracato, si scolava una birra dopo l’altra; si addormentava ovunque, anche durante gli incontri pubblici; ruttava senza remore; d’improvviso poteva scoppiare a piangere pensando alla madre ammalata o alla figlia quattordicenne, della quale da tempo non aveva più notizie; lo sguardo abulico, non era minimamente interessato a visitare i monumenti delle città, piuttosto si informava dove si potesse andare a puttane; una sera trovò anche il modo, pare, di farsi derubare da una donna di strada.

A Domenico Porzio che lo riaccompagnava in tassì all’aeroporto per il volo di ritorno negli USA domandò: “Raccontami dove sono stato in questi giorni. È bella l’Italia?”

Sembra quasi che Kerouac abbia vissuto quei pochi giorni da sonnambulo, in stato di perenne torpore, quando non comatoso; contrastano questa impressione alcune testimonianze e dati di fatto: la visita, documentata, ai musei, alle gallerie d’arte e alle chiese di Roma, la realizzazione del dipinto, diversi colloqui privati, due begli haiku che improvvisò per Porzio in ricordo del loro incontro, brevi lampi di lucidità e profondità che illuminavano a tratti la notte in cui sembrava precipitato, perfino la lettera che un paio di mesi più tardi invierà ad Alberto Mondadori, scusandosi fra le righe per il contegno non ineccepibile tenuto durante le presentazioni di Big Sur, a cui l’editore rispose con signorile, distaccata cortesia.

Jack Kerouac sarebbe morto solo tre anni più tardi. Molti fra coloro che durante il suo soggiorno in Italia lo incontrarono, gli vollero bene e provarono rabbia e profonda pena per le tristi condizioni in cui versava, sarebbero tornati più volte, anche a distanza di decenni, non senza palpabile emozione, su quell’episodio della loro vita che restava, e resta, tenacemente impresso nel loro animo e nella loro memoria.