La biografia italiana di Poulenc

@Antonio Castronuovo, 17-02-2022

Uomo capace di grazia disinvolta, Francis Poulenc (Parigi, 1899-1963) disse una volta che non c’era nella sua invenzione alcuna premeditazione estetica, che mettere una poesia in musica rappresentava per lui «un atto d’amore». Non c’è infatti nel suo linguaggio una ricerca ossessiva del nuovo, non c’è l’ingombro di un sistema: componeva da ingenuo, si appropriava di quel che lo colpiva, dei colori che lo attraevano, e li incorporava nella linea melodica. Una ingenuità che ritrovo nei tratti del suo volto, con quel naso a tubero e il sottile baffetto canzonatorio: un volto che a me ricorda quello cordiale di un tabaccaio che devo avere incrociato nella vita.

Fece parte dei Sei, gruppo che diede forte impulso alla musica francese post-impressionista e i cui componenti furono accomunati da una visione della vita fondata sul criterio della semplicità, senza pieghe retoriche o accademiche, lontana dal languore romantico e dalle pose wagneriane. Aderì anche al loro manifesto, in cui era indicata la direzione da intraprendere: «Bisogna abolire l’ipertrofia delle forme. Bisogna riprendere le autentiche tradizioni francesi, basate sul rifiuto dell’enfasi e dell’esagerazione sentimentale. Bisogna bandire lo spirito romantico e stabilire il giusto equilibrio di sentimento e ragione. Rinunciare al cromatismo, mezzo espressivo caratteristico del romanticismo. Bisogna invece restituire all’armonia diatonica la sua posizione dominante».

Attenendosi a queste semplici norme, e senza mettere in questione la supremazia del sistema tonale e modale, Poulenc è riuscito a svettare tra i grandi del Novecento. Compositore di fibra umoristica e popolare, vicino all’estetica di un Satie e di un Cocteau, fu prolifico autore di un genere molto amato in Francia, la chanson per voce e pianoforte, controparte latina del lied tedesco, campo nel quale Poulenc manifestò – come già era accaduto a Schubert – grande inventiva melodica.

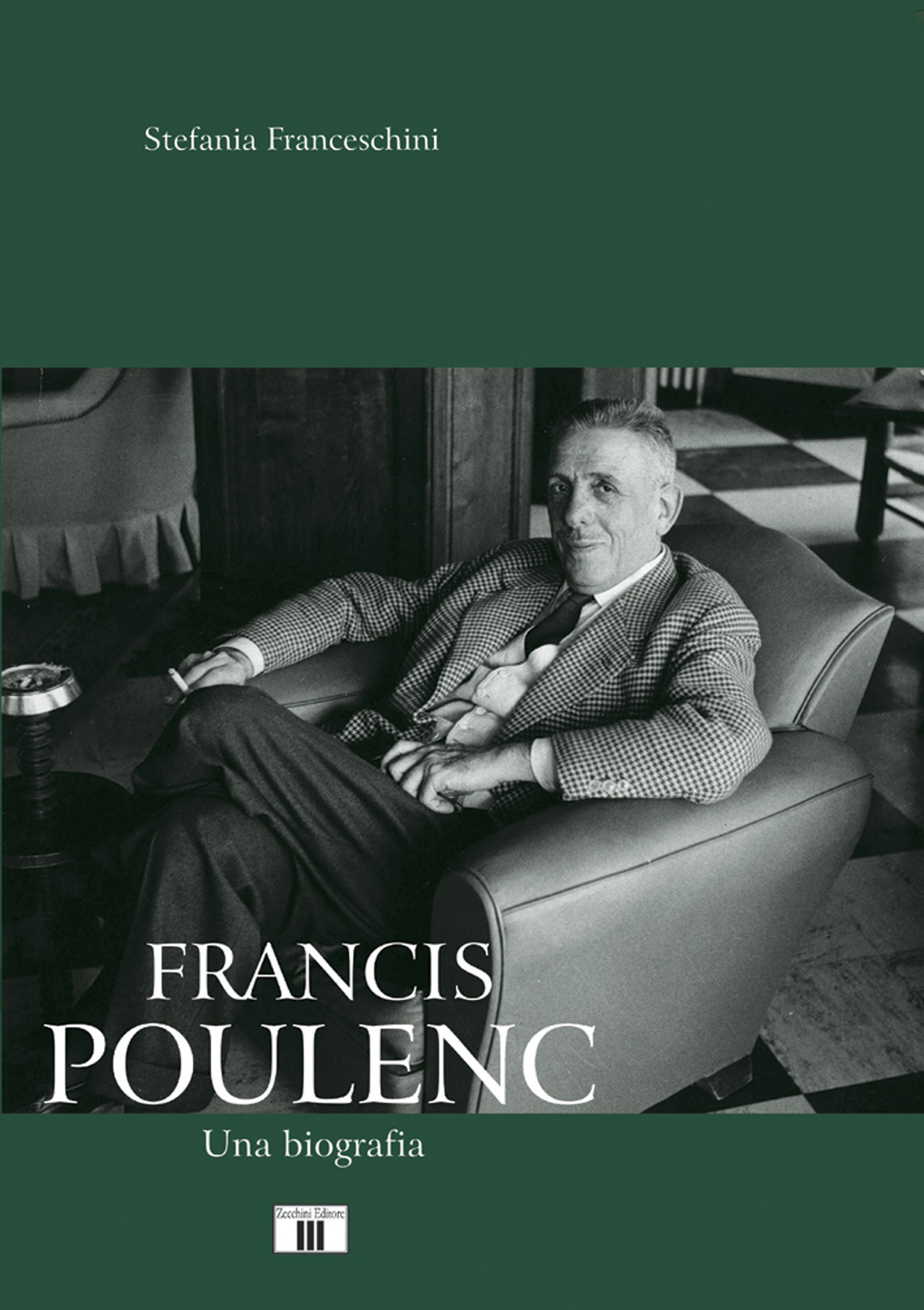

Si comprende perché in Francia la sua figura sia nota e la sua musica eseguita, e in fondo – per il fatto di esprimere una gioia musicale che diventa piena se si cala nella coppa della cultura francese – si coglie anche la ragione per cui è rimasta invece ai bordi dell’interesse italiano. Chi in passato desiderava informarsi sulla sua biografia e produzione doveva ricorrere all’editoria francese, a cominciare dall’amabile Poulenc di Renaud Machart. Questo accadeva fino al 2014, anno in cui Stefania Franceschini – studiosa di rango, già autrice di parecchi studi musicologici – ha pubblicato presso l’editore Zecchini la prima (e ancor oggi unica) monografia sul compositore francese.

Confesso che non amo la musicologia «da consultazione», quei manuali poco leggibili, utili per la massa di notizie che contengono e che infine servono più che altro alla compilazione di programmi di sala. Mi piace la musicologia che si fa leggere, che avvince, e questo volume ci riesce assai bene, grazie allo stile nitido e sicuro dell’autrice. Fa la sua parte anche la scelta strutturale: due terzi sono dedicati alla biografia dell’autore, una narrazione molto ben documentata e di tersa prosa saggistica. Il terzo finale del volume è invece riservato a una descrizione analitica – ma sempre gradevole – delle opere del nostro. Finali appendici arricchiscono il volume di un elenco delle tappe italiane del compositore-pianista e di una buona discografia.

Dunque di biografia si tratta, come anche il sottotitolo del volume annuncia, e la vita di Poulenc ha un che di appassionante: è una di quelle storie di vita musicale che scorrono vezzeggiando il lettore. L’autrice narra nei dettagli una vita che saltò dalla serenità allo smarrimento, che ondeggiò tra profonda religiosità e una schietta accoglienza della propria omosessualità. Su questo versante, la vicenda di Poulenc nasconde un aspetto singolare: nutrì un sentimento amoroso verso Raymonde Linossier, anch’ella di inclinazioni omosessuali, e il loro rapporto delineò un’amicizia davvero speciale, che tentai di mettere in luce quando anni fa curai la traduzione del breve romanzo dada Bibi-La-Bibiste della Linossier (Stampa Alternativa, 2015). Il legame di queste due anime fu talmente forte da indurre Poulenc, alla scomparsa prematura dell’amica, a far adagiare tra le sue mani, nella tomba, il manoscritto de Les Biches: episodio di bibliotafìa sentimentale che ho anche voluto accogliere nel Dizionario del bibliomane (Sellerio, 2021).

E fu proprio il balletto Les Biches – galanterie di giovani sportivi verso eleganti fanciulle – a godere nel 1924 di quel successo che spalancò a Poulenc le porte della fama, proiettandone la musica oltre i confini della banlieue parigina. Cominciò così, con invenzione spontanea e gusto delicato, a produrre in modo ininterrotto opere su opere, distinguendosi specialmente nella melodia accompagnata, ma producendo cose felici anche nella musica sacra, in quella da camera e nel mozartiano Concert champêtre per cembalo e orchestra. Era una natura delicata e lirica, a suo agio nelle forme brevi che non reclamano contrappunto. A proposito della melodia accompagnata scrisse nel 1945 nel Journal de mes mélodies: «Mi chiedo perché mai questa forma sarebbe fuori moda. Mi sembra che finché ci saranno poeti i compositori potranno scrivere melodie. Se si mettesse sulla mia tomba l’epigrafe “Qui giace Francis Poulenc, musicista di Apollinaire e di Éluard” sarebbe per me il più bel titolo di gloria».

Ciò non toglie che si profilasse come un moderno a pieno titolo: appartenne al gruppo di testa che, sotto la guida di Edward J. Dent, fondò nell’agosto 1922 la International Society for Contemporary Music. Un anno dopo, la società tenne il suo primo festival a Salisburgo, e la musica di Poulenc fu degnamente rappresentata: nient’affatto un retrivo, come molta critica ha voluto affermare seguendo l’idea che tutto ciò che non è stato “seriale” è da confinare tra i prodotti di scarto del Novecento.

Sebbene noto come edonista e chiacchierone, giunse a dire di possedere la fede di un curato di campagna. E tuttavia non smise il suo abito di libertino bonario, di dolce dandy impertinente. Mise perfettamente a nudo il cuore durante gli anni della guerra, nella Francia occupata, con l’opera buffa Les mamelles de Tirésias, su testo di Apollinaire, nella quale fuse la filastrocca con l’allegria lirica, la tiritera popolare con la meraviglia che stordisce, il popolaresco col raffinato. Alla fine, scelse di vivere in solitudine nella sua casa di campagna a Noizay, presso Amboise, ma era a Parigi quando un attacco di cuore se lo portò via a 64 anni.

Oggi Poulenc è fortunatamente autore ben studiato. L’editore Fayard gli ha dedicato due corposi volumi di documenti e lettere. Spiace il naufragio (transitorio?) di una bella rivista varata anni fa e intitolata «Les cahiers de Francis Poulenc»: ne sono usciti tre fascicoli e poi s’è arenata. Resta oggi a consolarci il lussuoso volume di Stefania Franceschini, strumento necessario da tenere al fianco quando si ascoltano le stupende sonate per strumenti a fiato e pianoforte, splendido canto del cigno di un’epoca che si è spenta e che questo bel libro riesce a far rivivere.

Stefania Franceschini, Francis Poulenc: una biografia, Varese, Zecchini, 2014